Certaines affaires judiciaires dépassent le simple fait divers pour devenir de véritables phénomènes sociaux. Elles bouleversent l’opinion publique, marquent des générations entières et laissent une empreinte durable dans l’histoire de la justice française. Cet article revient sur 10 affaires criminelles emblématiques, toutes abordées en profondeur dans le livre Les 10 grandes affaires criminelles qui ont marqué la France 1950-2010 (Le Figaro, 2018).

Nous y avons d’autres affaires qui ne figurent pas dans l’ouvrage du Figaro, mais qui ont connu également une ampleur médiatique, judiciaire et émotionnelle comparable, voire parfois supérieure. Voici une sélection des 16 plus incontournables.

Du massacre de Lurs à l’erreur judiciaire d’Outreau, en passant par le petit Grégory, ces cas d’rchives criminelles ont soulevé de nombreuses questions : sur la police, la justice, les médias, mais aussi sur nous, citoyens fascinés ou horrifiés par ces drames. Voici un aperçu de ces dossiers hors normes.

Sommaire

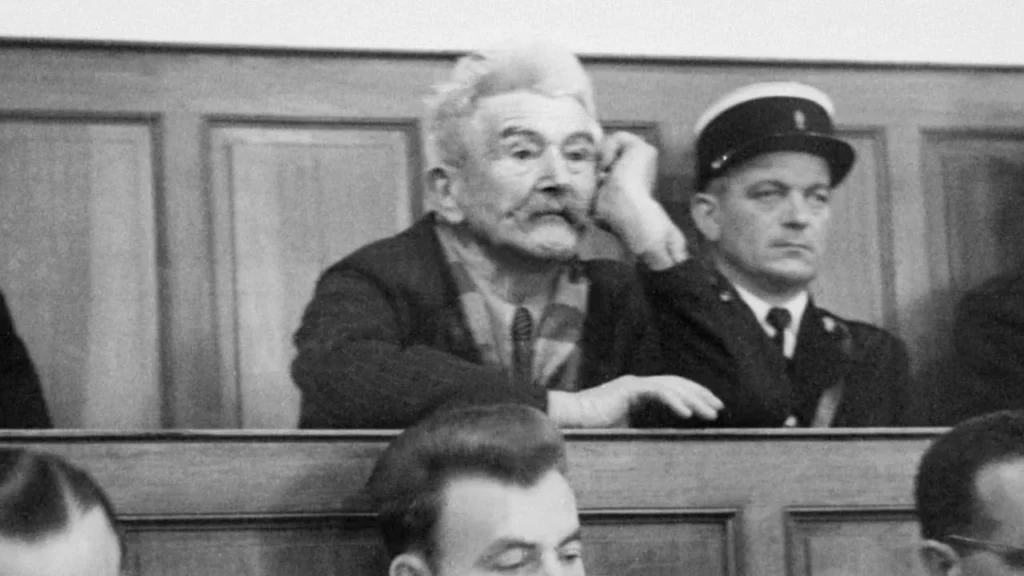

Affaire Dominici (1954) : un triple meurtre au cœur de la Provence

Le 5 août 1952, près de Lurs, un couple britannique et leur fille sont retrouvés assassinés à coups de fusil. Très vite, Gaston Dominici, un patriarche paysan, est accusé. Son procès en 1954 passionne la France entière.

Pourquoi elle a marqué la France : cette affaire concentre tous les ingrédients d’un drame rural, avec ses non-dits, ses tensions familiales et ses incohérences judiciaires. Le doute subsiste encore aujourd’hui : Dominici était-il vraiment coupable ? Un mystère qui continue d’intriguer.

Pierre Goldman (1974) : un intellectuel face à la justice

Militant d’extrême gauche, fils de résistants juifs, Pierre Goldman est accusé en 1974 d’un braquage ayant entraîné la mort de deux pharmaciennes. Condamné à perpétuité, il est finalement acquitté en appel en 1976.

Pourquoi elle a marqué la France : l’affaire Goldman cristallise les fractures politiques de l’époque. Soutenu par les intellectuels (Sartre, Aragon), il devient un symbole de la contestation. Son assassinat non élucidé en 1979 ajoute encore à la légende.

Patrick Henry (1977) : la peine de mort sur le banc des accusés

Après l’enlèvement et le meurtre du petit Philippe Bertrand, Patrick Henry est arrêté et jugé en 1977. Face à l’horreur, la peine de mort est réclamée, mais il échappe à l’échafaud grâce à Robert Badinter, son avocat.

Pourquoi elle a marqué la France : ce procès est un tournant dans la lutte contre la peine de mort. L’émotion est immense, mais la défense de Badinter ouvre la voie à l’abolition, votée quelques années plus tard.

Affaire du petit Grégory (1984) : un mystère national non élucidé

Le 16 octobre 1984, le corps du petit Grégory Villemin, 4 ans, est retrouvé pieds et poings liés dans la Vologne. Depuis, l’affaire a connu des rebondissements sans fin, des mises en examen annulées, et des dizaines d’années d’enquête… sans conclusion définitive.

Pourquoi elle a marqué la France : ce drame est devenu le symbole du feuilleton judiciaire sans fin. Famille déchirée, enquête chaotique, haine ancrée dans un village… Chaque décennie relance l’affaire avec de nouvelles hypothèses. L’impact émotionnel reste intact.

Florence Rey (1988) : la violence aveugle d’une jeunesse désorientée

Étudiante parisienne de 19 ans, Florence Rey participe avec son compagnon Audry Maupin à une virée sanglante qui fait cinq morts, dont trois policiers. L’affaire choque par la violence et le mutisme de la jeune fille, restée presque silencieuse pendant son procès.

Pourquoi elle a marqué la France : Rey devient malgré elle une figure sombre de l’ultragauche et du désespoir générationnel. L’affaire soulève un débat profond sur la radicalisation des jeunes et la fascination morbide pour la révolte.

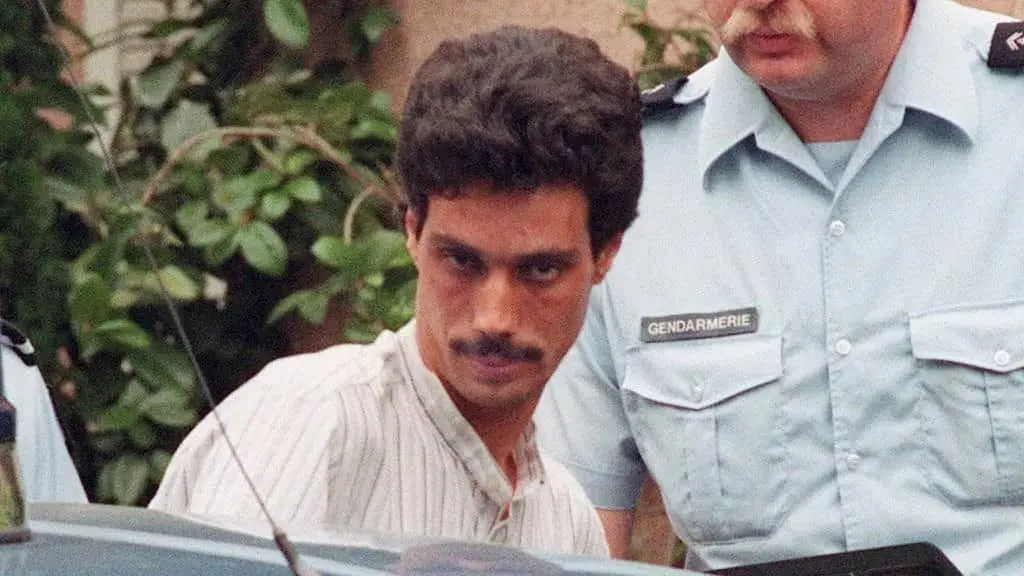

Affaire Omar Raddad (1991) : « Omar m’a tuer », une phrase pour l’histoire

Employée de maison à Mougins, Ghislaine Marchal est retrouvée morte avec une inscription en lettres de sang : « Omar m’a tuer ». Son jardinier marocain, Omar Raddad, est condamné malgré les doutes sur la solidité des preuves. Gracié partiellement par Jacques Chirac, il continue de clamer son innocence.

Pourquoi elle a marqué la France : cette affaire a soulevé de vives tensions autour du racisme, de la présomption d’innocence et des erreurs judiciaires. Le doute persiste, et un possible procès en révision reste attendu.

Simone Weber (1991) : l’énigme de la baignoire coupable

Dans les années 1980 à Nancy, Simone Weber est soupçonnée d’avoir tué son amant dont le corps découpé est retrouvé dans une baignoire abandonnée. En 1991, elle est condamnée à 20 ans de prison.

Pourquoi elle a marqué la France : cette affaire mêle manipulations, mystères et incohérences, avec une accusée au caractère fort et trouble. Le procès est suivi comme un feuilleton judiciaire haletant.

Affaire Dutroux (1996) : l’horreur au-delà des frontières

Même si elle s’est déroulée en Belgique, l’affaire Marc Dutroux a profondément secoué la France. Ce pédophile récidiviste est accusé de l’enlèvement, de la séquestration et du viol de plusieurs jeunes filles, dont certaines sont mortes en captivité.

Pourquoi elle a marqué la France : par son niveau de monstruosité, l’affaire Dutroux a déclenché une onde de choc européenne, et un vaste débat sur les failles judiciaires et policières. En France aussi, la peur du pédophile caché s’est installée durablement.

Jean-Claude Romand (1996) : la vie entièrement inventée

Pendant 18 ans, Jean-Claude Romand ment à tout le monde. Il prétend être médecin à l’OMS alors qu’il ne travaille nulle part. Quand tout s’effondre, il assassine sa femme, ses enfants et ses parents. Le procès de 1996 révèle l’ampleur de la supercherie.

Pourquoi elle a marqué la France : l’affaire Romand fascine par l’incroyable duplicité du personnage. Son mensonge total interroge sur notre besoin de croire et sur la solitude contemporaine. Le film L’Adversaire de Nicole Garcia (avec Daniel Auteuil) s’en inspirera.

Yves Godard (1999) : disparition en mer ou scénario criminel ?

Médecin à Caen, Yves Godard disparaît avec ses deux enfants à bord d’un voilier. Très vite, sa femme est retrouvée morte. L’enquête piétine pendant des années, jusqu’à la découverte de restes humains en mer.

Pourquoi elle a marqué la France : l’affaire reste l’une des disparitions les plus mystérieuses du XXe siècle. Meurtre, suicide, fuite ? Toutes les hypothèses ont été envisagées. Un thriller réel, sans fin claire.

Guy Georges (2001) : le tueur de l’Est parisien

Pendant des années, Guy Georges viole et tue des jeunes femmes dans l’Est parisien. Il est arrêté en 1998 et jugé en 2001 pour sept meurtres. Ce tueur en série opérait avec un sang-froid glaçant.

Pourquoi elle a marqué la France : l’affaire a mis en lumière les défaillances du système judiciaire, notamment l’absence de centralisation des ADN. Elle a aussi réveillé la peur d’un prédateur invisible en pleine ville.

Outreau (2004) : l’erreur judiciaire qui a secoué la République

Une affaire de pédophilie présumée à Outreau entraîne l’arrestation de 17 personnes, dont 13 seront finalement innocentées. Le procès et la révision du dossier en 2004 montrent une cascade d’erreurs judiciaires.

Pourquoi elle a marqué la France : Outreau est devenu le symbole du dysfonctionnement judiciaire. Témoignages peu fiables, pression médiatique, juge inexpérimenté… tout a été passé au crible. Un scandale d’État aux conséquences profondes.

Jacques Viguier (2010) : un procès sous tension et sous caméra

Accusé du meurtre de sa femme Suzanne disparue en 2000, Jacques Viguier est acquitté en 2009, puis de nouveau en 2010 lors d’un second procès très médiatisé. Le corps n’a jamais été retrouvé.

Pourquoi elle a marqué la France : cette affaire a passionné, notamment grâce au documentaire Présumé coupable et au film Une intime conviction. Elle soulève la question de la preuve en l’absence de corps et de la pression médiatique sur la justice.

Nordahl Lelandais (2017) : le prédateur insoupçonné

Ancien militaire, Nordahl Lelandais est arrêté après la disparition de la petite Maëlys, 9 ans, lors d’un mariage. Peu à peu, il est lié à d’autres affaires, notamment celle du caporal Arthur Noyer, rouvertes grâce à ses aveux ou à l’enquête.

Pourquoi elle a marqué la France : cette affaire a révélé un prédateur silencieux, inséré dans la société, capable de passer inaperçu. Elle a également mis en lumière la puissance des technologies d’enquête modernes, notamment les analyses GPS et les caméras de surveillance.

Affaire Daval (2017) : le mari éploré devenu meurtrier

Lorsqu’Alexia Daval disparaît, son mari Jonathann Daval apparaît en larmes dans les médias. Trois mois plus tard, il avoue l’avoir tuée. Un revirement glaçant qui bouleverse la France entière.

Pourquoi elle a marqué la France : parce qu’elle mêle drame conjugal, manipulation médiatique et féminicide, cette affaire est devenue emblématique des violences faites aux femmes. Le contraste entre l’image du « mari modèle » et la réalité a profondément choqué.

Affaire Jubillar (2020) : une disparition toujours sans corps

Delphine Jubillar, infirmière de 33 ans, disparaît dans le Tarn dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Son mari Cédric est suspecté mais clame son innocence. Malgré les recherches, le corps n’a jamais été retrouvé.

Pourquoi elle a marqué la France : toujours d’actualité, cette affaire captive l’opinion par son côté mystérieux et les tensions familiales qui en ressortent. Elle rappelle l’affaire Viguier, et pose une nouvelle fois la question : peut-on juger sans corps ?

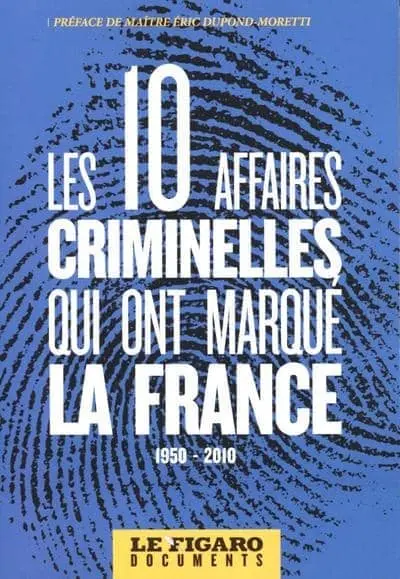

Un livre pour aller plus loin

Cet article est une introduction synthétique aux grandes affaires criminelles françaises de la seconde moitié du XXe siècle. Pour explorer ces histoires en détail, appuyées par des archives et des analyses approfondies, plongez dans le livre :

Les 10 grandes affaires criminelles qui ont marqué la France 1950-2010

Éditions : STE DU FIGARO

Date de publication : 16 août 2018

Format : Grand format

Une référence incontournable pour les passionnés de faits divers, de justice et de psychologie criminelle.

Des affaires qui interrogent la société autant que la justice

Toutes ces affaires — qu’elles soient traitées dans le livre du Figaro ou non — ont en commun d’avoir dépassé le simple cadre judiciaire. Elles ont remis en cause la justice, les méthodes d’enquête, la couverture médiatique et même les fondements moraux de notre société.

Qu’il s’agisse d’erreurs judiciaires, de crimes familiaux ou de tueurs en série, ces histoires nous rappellent la fragilité des certitudes et l’importance d’un système judiciaire équilibré, mais aussi la fascination collective pour l’extrême.