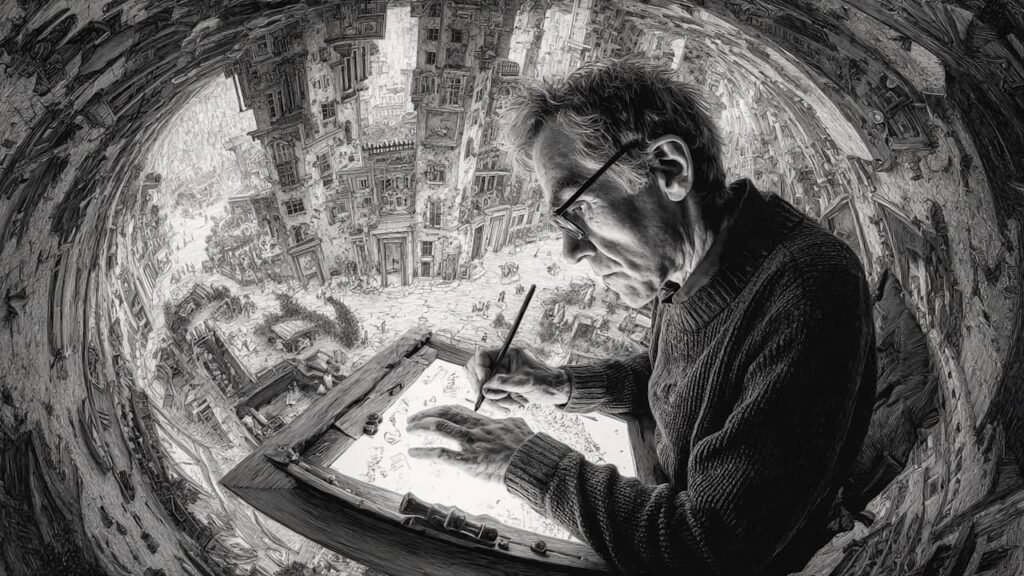

La mise en abyme est l’un de ces concepts qui, une fois compris, deviennent évidents… mais qui, de prime abord, peuvent sembler abstraits. Pourtant, ce procédé artistique est partout : au théâtre, dans la littérature, au cinéma, en peinture, dans la publicité… voire sur une boîte de fromage. Alors, qu’est-ce que la mise en abyme ? À quoi sert-elle ? Et surtout, comment la repérer ? Décryptage d’un effet miroir aussi fascinant qu’inspirant.

Sommaire

Qu’est-ce que la mise en abyme ?

La mise en abyme, aussi appelée mise en abîme, est un procédé artistique ou narratif consistant à intégrer une œuvre dans une autre œuvre de même nature. Plus précisément, il s’agit d’une représentation enchâssée : une image dans une image, une pièce dans une pièce, une histoire dans une histoire.

On parle parfois d’un effet de miroir, ou même d’un jeu de poupées russes. Ce procédé peut créer une répétition infinie, un vertige narratif, ou encore souligner certains thèmes de manière plus marquante.

Le terme vient de l’héraldique, où il désignait l’insertion d’un petit blason dans un autre blason. C’est André Gide, dans Les Faux-monnayeurs, qui a introduit ce concept en littérature au XXe siècle. Il y applique ce principe en créant un personnage d’écrivain… en train d’écrire un roman intitulé Les Faux-monnayeurs. Une fiction dans la fiction.

Synonymes et notions associées à la mise en abyme

Si « mise en abyme » n’a pas de véritable équivalent exact, plusieurs expressions ou concepts peuvent aider à mieux en comprendre le sens :

- Effet miroir : Représentation de quelque chose qui se reflète dans l’œuvre principale.

- Auto-référence ou autoréflexivité : L’œuvre se commente ou se montre elle-même.

- Boucle ou répétition infinie : Imbrication de niveaux qui se répètent.

- Méta (ex : métathéâtre, métanarration) : Réflexion sur la structure d’une œuvre.

- Inception : Inspiré du film éponyme, ce terme désigne des couches de récits ou de situations imbriquées.

Tous ces mots traduisent différentes facettes du procédé de mise en abyme, sans le remplacer totalement.

Exemples célèbres de mise en abyme

La mise en abyme s’est imposée dans tous les arts, du théâtre classique à la publicité moderne. Voici quelques illustrations marquantes dans plusieurs disciplines.

La mise en abyme en peinture : reflet dans le cadre

La peinture a su, elle aussi, jouer avec la mise en abyme, en représentant le regard dans le regard, ou en peignant l’acte de peindre. Le spectateur devient partie prenante de l’œuvre, invité à se voir à travers elle.

Les Ménines de Velázquez : le spectateur devient le sujet

Dans cette toile magistrale de Diego Velázquez, peinte en 1656, le peintre se représente en train de peindre… la scène que nous voyons. Un miroir en arrière-plan reflète le roi et la reine, qui pourraient bien être dans notre position, en face de la toile. Cette mise en abyme bouleverse la perspective : qui regarde qui ? Et où commence l’image ?

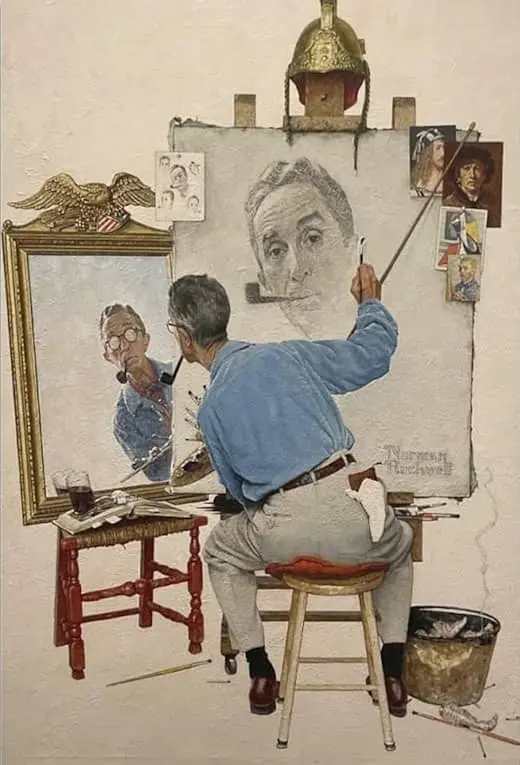

Triple autoportrait de Rockwell : le peintre, le reflet, le tableau

Avec humour et finesse, Norman Rockwell se met en scène de dos, devant un miroir, peignant son autoportrait. Le spectateur voit donc le peintre, son reflet et le tableau en train de naître. C’est une mise en abyme en trois temps, qui évoque le processus de création tout en soulignant l’écart entre ce que l’on voit, ce que l’on montre et ce que l’on est.

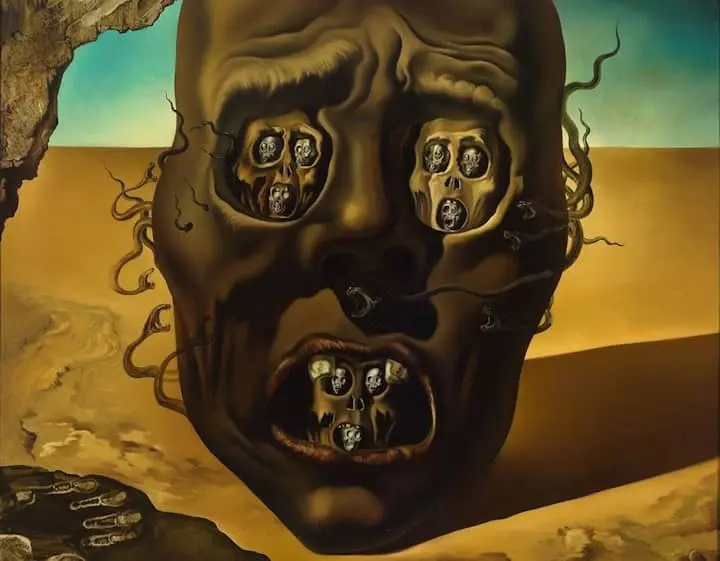

Le Visage de la guerre de Dalí : l’horreur qui se reproduit

Dans cette œuvre saisissante de Salvador Dalí, un crâne aux yeux vides contient en son sein… d’autres crânes aux yeux vides, eux-mêmes contenant encore des crânes. L’effet de répétition crée une sensation d’enfermement et de vertige, où l’horreur semble se répliquer à l’infini. Ici, la mise en abyme ne joue pas la carte du reflet intellectuel, mais celle de l’angoisse visuelle.

La mise en abyme en théâtre : une pièce dans la pièce

La mise en abyme théâtrale est souvent appelée théâtre dans le théâtre. Elle peut prendre différentes formes, mais elle implique généralement qu’une pièce de théâtre est jouée au sein d’une autre, reflétant partiellement ou entièrement l’intrigue principale.

Hamlet de William Shakespeare

C’est l’exemple le plus emblématique. Dans Hamlet, le prince fait jouer une scène imitant l’assassinat de son père, afin d’observer la réaction du roi Claudius. La pièce dans la pièce sert ici à révéler la vérité tout en faisant avancer l’intrigue.

L’Illusion comique de Corneille

Autre exemple brillant : dans L’Illusion comique, le spectateur assiste à plusieurs niveaux de représentation, où des personnages regardent une pièce… dont ils sont en fait les héros. Clindor, Pridamant, Alcandre : tout se superpose dans un enchaînement d’illusions.

Le Malade imaginaire de Molière

Ici, la mise en abyme prend une forme plus subtile. Dans la scène où Béralde évoque une pièce de Molière, Molière – qui incarne Argan – parle de sa propre œuvre, sur scène, en direct. Autodérision et critique sociale se mêlent dans un jeu savoureux.

La mise en abyme en littérature : quand l’histoire parle d’elle-même

La littérature regorge de récits qui se reflètent à l’infini, comme dans un jeu de miroirs. La mise en abyme littéraire permet souvent de questionner le rôle de l’auteur, la nature de la fiction, ou l’identité même des personnages.

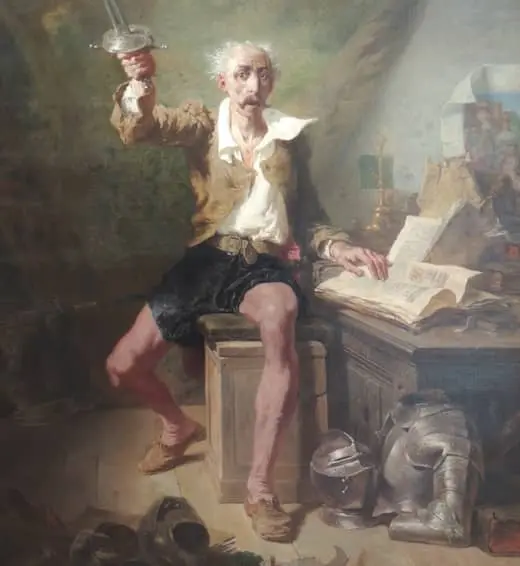

Don Quichotte : le héros qui lit sa propre légende

Dans ce roman fondateur de Miguel de Cervantes, Don Quichotte découvre, au fil de son aventure, qu’un livre raconte… ses propres exploits. Il devient ainsi personnage et lecteur de lui-même. L’effet est vertigineux : le récit se retourne sur lui-même et la frontière entre fiction et réalité s’efface. Cette mise en abyme illustre le pouvoir des récits à façonner notre vision du monde — et de nous-mêmes.

Les Faux-Monnayeurs : André Gide au cœur de sa fiction

André Gide va encore plus loin dans l’expérimentation narrative. Dans Les Faux-Monnayeurs, un écrivain fictif, Édouard, travaille sur un roman qui porte… le même titre que celui que nous lisons. Cette superposition entre l’auteur, le personnage et le lecteur interroge la création artistique elle-même. Ce n’est pas une simple astuce, mais un outil pour réfléchir sur le processus d’écriture.

Les Mille et Une Nuits : récits emboîtés à l’infini

Dans ce chef-d’œuvre de la tradition orale, Shéhérazade enchaîne les histoires dans les histoires, créant une structure d’emboîtement presque sans fin. Chaque nuit, elle raconte un conte, qui contient souvent un autre conte, qui en appelle un autre… La mise en abyme devient ici une stratégie narrative pour captiver — et survivre.

La mise en abyme au cinéma : entre illusion et introspection

Au cinéma, la mise en abyme s’exprime souvent à travers des films dans le film, ou par une narration qui se replie sur elle-même. Ces procédés renforcent la tension, brouillent les repères et invitent le spectateur à s’interroger sur ce qu’il regarde vraiment.

Inception : le rêve imbriqué comme labyrinthe narratif

Dans ce thriller psychologique de Christopher Nolan, les personnages plongent dans des rêves… qui contiennent d’autres rêves. Chaque niveau semble plus réel que le précédent, mais rien n’est sûr. La mise en abyme repose ici sur la structure même du récit, qui se construit en spirale. Le spectateur, pris au piège du scénario, vit l’illusion au même titre que les personnages.

8½ de Fellini : l’art de se raconter en filmant

Le chef-d’œuvre de Federico Fellini met en scène un cinéaste en crise, qui tente de créer un film… sur un cinéaste en crise. Cette boucle réflexive donne naissance à une œuvre d’une rare intensité. La mise en abyme devient ici un outil d’introspection, où fiction et réalité s’entrelacent pour mieux exprimer le doute, la création, et le besoin d’identité.

Pinot simple flic : un clin d’œil final au spectateur

Plus léger mais tout aussi révélateur, le film Pinot simple flic de Gérard Jugnot se termine sur un coup de théâtre méta : alors que le héros quitte une scène dans un fourgon de police, la caméra s’élargit… et montre l’équipe du tournage en train de filmer. Le spectateur comprend alors qu’il a assisté à une fiction consciente d’elle-même, dans un jeu complice avec le public.

Publicité et packaging

Impossible de ne pas évoquer un des exemples les plus connus : La Vache qui rit. Sur la boîte de fromage, la vache porte des boucles d’oreilles… représentant la boîte elle-même, qui montre la vache, et ainsi de suite.

La Vache qui rit : la boucle infinie des boucles d’oreilles

C’est sans doute l’exemple le plus célèbre de mise en abyme dans la publicité. Sur la boîte du célèbre fromage fondu, la vache sourit en arborant des boucles d’oreilles qui sont… des mini-boîtes de La Vache qui rit. Et ces mini-boîtes montrent, à leur tour, la même vache. Ce mécanisme de répétition graphique à l’infini amuse autant qu’il marque les esprits.

C’est un cas d’école de mise en abyme publicitaire, souvent désignée comme effet Droste.

Derrière cette astuce visuelle se cache un procédé artistique bien connu : l’effet Droste (du nom d’une marque néerlandaise de cacao qui utilisait le même principe dès 1904). C’est une forme de mise en abyme visuelle où une image contient une version réduite d’elle-même — et ainsi de suite.

D’autres exemples de packaging récursif

- Chabert & Guillot : Le logo de cette marque de nougat montre trois chiens se disputant une boîte… contenant le même logo.

- Dubonnet : Sur l’étiquette, un chat enlace une bouteille, qui affiche la même étiquette.

- Le Père Noël (fromage) : Le personnage transporte dans sa hotte une boîte du fromage, elle-même représentée avec un Père Noël identique.

Ces exemples, ludiques et efficaces, montrent à quel point la mise en abyme peut être utilisée pour créer de la connivence avec le consommateur. On rit, on reconnaît, on mémorise.

La mise en abyme dans la bande dessinée et la musique

La bande dessinée et la musique sont deux autres domaines où la mise en abyme s’invite avec subtilité… ou avec beaucoup d’humour.

BD : les auteurs deviennent personnages

Dans Le Retour à la terre de Manu Larcenet et Jean-Yves Ferri, les personnages — qui sont aussi les alter ego des auteurs — discutent de leur propre BD. À un moment, ils parlent de la mise en abyme qu’ils sont en train de dessiner, tandis que l’un des personnages (Manu) s’interroge… sur son propre rôle dans cette mise en abyme. Le lecteur, lui, rit de la confusion totale, savamment orchestrée.

Autre exemple : Julius Corentin Acquefacques, de Marc-Antoine Mathieu, pousse le procédé très loin. L’univers tout entier semble pris au piège d’une bande dessinée consciente de sa nature. Personnages, cases, bulles : tout devient objet de réflexion.

Musique : la mise en scène de l’œuvre elle-même

Dans le clip de Bachelorette, réalisé par Michel Gondry pour Björk, on assiste à une mise en abyme visuelle et narrative. L’histoire racontée dans le clip finit par être publiée, adaptée au théâtre… puis représentée dans le clip lui-même. Une boucle créative qui se referme sur elle-même, dans une spirale hypnotique.

Autre clin d’œil musical : Orelsan, dans Rêves bizarres, évoque « une mise en abyme de mes péchés morts » — une façon poétique de désigner un retour sur soi, dans un effet de boucle narrative intime.

Pourquoi utiliser la mise en abyme ?

La mise en abyme n’est pas qu’un effet de style. Elle permet de :

- Renforcer un message, en mettant en lumière une idée ou un thème.

- Créer une tension narrative, en introduisant un miroir au récit.

- Questionner la réalité : Où commence la fiction ? Où s’arrête-t-elle ?

- Impliquer le spectateur ou le lecteur en lui donnant un rôle réflexif.

En entreprise, elle peut même devenir une stratégie de communication : une marque qui parle de ses propres campagnes, ou une application qui simule une autre application, par exemple.

Conclusion : un procédé au service de la réflexion

La mise en abyme est bien plus qu’un simple jeu de style. C’est un outil puissant pour enrichir un récit, renforcer un message ou bouleverser la perception. Elle peut faire rire, intriguer, émouvoir, déranger… Mais elle ne laisse jamais indifférent.

En théâtre comme en publicité, en littérature comme en peinture, elle joue avec notre regard, notre logique et notre capacité à distinguer fiction et réalité. Et si l’on y regarde bien, elle est bien plus présente qu’on ne le croit… parfois, jusque dans notre propre regard.