Pendant presque deux décennies, le visage de l’Europe s’est incarné dans une assemblée de 28 pays réunis sous la bannière de l’union européenne (UE). Cette Europe des vingt-huit, qui a marqué les esprits par ses dynamiques d’élargissement et ses frontières mouvantes, constitue aujourd’hui un héritage politique et social fondamental.

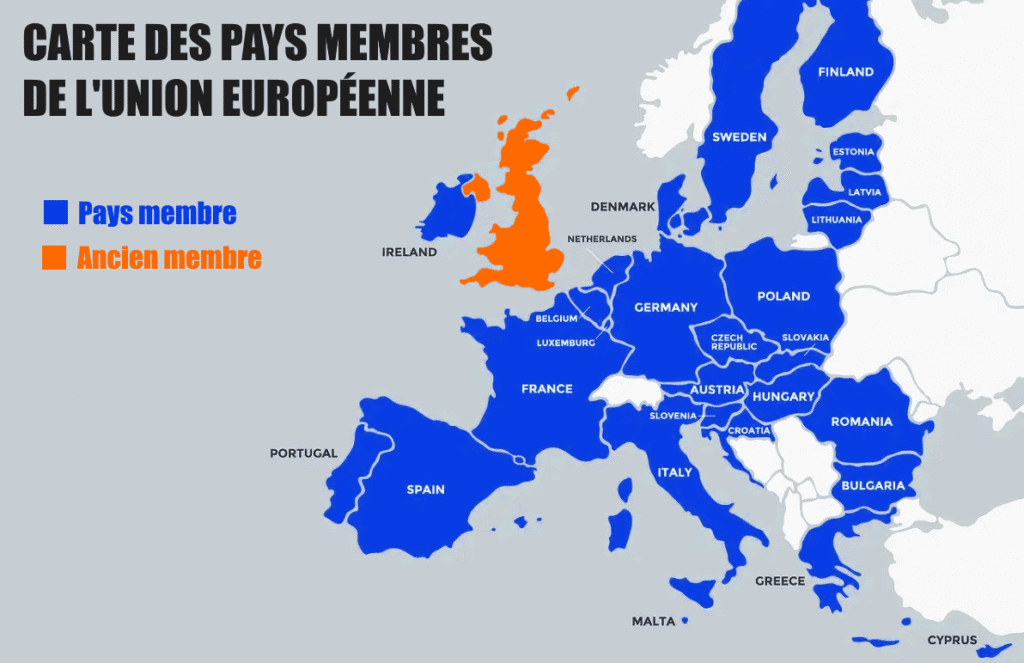

L’Union européenne compte aujourd’hui 27 pays membres depuis que le Royaume-Uni a décidé de la quitter le 31 janvier 2020 (Brexit).

Au-delà des chiffres, chaque état membre a apporté sa spécificité, sa culture et son histoire à la liste des pays partageant un destin commun. Car savoir combien y a-t-il de pays en Europe ne correspond pas aux membres de l’UE qui sont deux choses différentes. Comprendre quels sont ces 28 pays revient à prendre le pouls d’une Europe vivante, forte de ses diversités mais aussi traversée de tensions.

Sommaire

Comment s’est constituée l’Europe des 28 ?

L’union européenne n’a pas toujours inclus autant de pays membres. Depuis les six fondateurs de 1957, l’Union a connu plusieurs vagues d’adhésion. La date d’adhésion de chaque état raconte ainsi l’histoire d’une Europe longtemps divisée puis progressivement réunifiée, notamment après la chute du rideau de fer. Les élargissements successifs, motivés par la volonté de paix, de coopération économique et de respect des droits fondamentaux, ont permis à la liste des pays de s’allonger au fil des décennies.

Le point culminant fut atteint en 2013 avec l’entrée de la Croatie, portant à 28 le nombre d’états membres. L’Europe des vingt-huit symbolise ainsi cette phase où l’union européenne était au plus large ; elle a pris fin sur le plan institutionnel avec le Brexit en 2020, faisant repasser le total à 27. D’ici là, la carte des pays membres de l’UE révélait toute la richesse et les complexités du continent.

La liste des 28 pays de l’Union européenne et leur diversité

Pour bien comprendre la composition de l’Europe des vingt-huit, il convient de dresser la liste des pays ayant appartenu simultanément à l’union européenne avant le départ du Royaume-Uni. Chacun possède une capitale emblématique, une histoire singulière avec l’UE et une trajectoire souvent marquée par des choix géopolitiques liés à la zone euro ou à des accords spécifiques.

| Pays | Capitale | Date d’adhésion | Zone euro |

|---|---|---|---|

| Allemagne | Berlin | 1957 | Oui |

| Autriche | Vienne | 1995 | Oui |

| Belgique | Bruxelles | 1957 | Oui |

| Bulgarie | Sofia | 2007 | Non |

| Chypre | Nicosie | 2004 | Oui |

| Croatie | Zagreb | 2013 | Non (avant 2023) |

| Danemark | Copenhague | 1973 | Non |

| Espagne | Madrid | 1986 | Oui |

| Estonie | Tallinn | 2004 | Oui |

| Finlande | Helsinki | 1995 | Oui |

| France | Paris | 1957 | Oui |

| Grèce | Athènes | 1981 | Oui |

| Hongrie | Budapest | 2004 | Non |

| Irlande | Dublin | 1973 | Oui |

| Italie | Rome | 1957 | Oui |

| Lettonie | Riga | 2004 | Oui |

| Lituanie | Vilnius | 2004 | Oui |

| Luxembourg | Luxembourg | 1957 | Oui |

| Malte | La Valette | 2004 | Oui |

| Pays-Bas | Amsterdam | 1957 | Oui |

| Pologne | Varsovie | 2004 | Non |

| Portugal | Lisbonne | 1986 | Oui |

| République tchèque | Prague | 2004 | Non |

| Roumanie | Bucarest | 2007 | Non |

| Royaume-Uni | Londres | 1973 – 2020 | Non |

| Slovaquie | Bratislava | 2004 | Oui |

| Slovénie | Ljubljana | 2004 | Oui |

| Suède | Stockholm | 1995 | Non |

Cette liste des 28 pays montre combien l’union européenne embrasse une grande variété de cultures, de tailles de population ou de situations économiques. L’intégration de nouveaux états membres s’est généralement accompagnée d’adaptations politiques régionales, tant sur la gestion frontalière que sur l’utilisation de la monnaie unique – la zone euro. À ce jour, 19 sur 28 avaient adopté l’euro pendant cette période.

Sur la carte des pays de l’UE, certains États comme l’Allemagne, la France ou l’Italie jouent traditionnellement un rôle moteur. D’autres, arrivés plus récemment comme la Roumanie ou la Bulgarie, témoignent d’un processus d’élargissement majeur vers l’est, impulsé par l’effondrement du bloc soviétique et la volonté d’ancrer définitivement la démocratie et l’ouverture économique à l’Ouest.

Le Brexit : dates clés d’un départ historique

Le Brexit marque une rupture sans précédent dans l’histoire de l’Union européenne. Pour comprendre le passage de 28 à 27 pays membres, il faut remonter au 23 juin 2016, date à laquelle les citoyens britanniques votent majoritairement en faveur de la sortie de leur pays de l’UE, avec 51,9 % des voix.

S’ouvre alors une période de négociations complexes entre Londres et Bruxelles. Après plusieurs reports et rebondissements politiques, le Royaume-Uni quitte officiellement l’Union européenne le 31 janvier 2020. Cependant, une période de transition est mise en place jusqu’au 31 décembre 2020, durant laquelle les règles européennes continuent de s’appliquer pour permettre une sortie ordonnée.

Depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni est totalement sorti du marché unique et de l’union douanière, et ne fait plus partie de l’espace politique, économique et juridique de l’Union. Ce retrait marque la fin de l’Europe des vingt-huit sur le plan institutionnel, tout en laissant des traces profondes dans les débats sur l’identité et l’avenir de l’UE.

Les pays candidats : qui pourrait rejoindre l’Union européenne demain ?

L’Europe ne se ferme pas après le Brexit : elle reste un projet en mouvement. Plusieurs pays ont officiellement déposé une demande d’adhésion et sont engagés, à des degrés divers, dans le processus d’intégration. Voici un aperçu des principales candidatures :

| Pays | Statut de la candidature | Date de dépôt de candidature | Avancement |

|---|---|---|---|

| Albanie | Candidat officiel | 2009 | Négociations ouvertes |

| Macédoine du Nord | Candidat officiel | 2004 | Négociations ouvertes |

| Monténégro | Candidat officiel | 2008 | Négociations en cours |

| Serbie | Candidat officiel | 2009 | Négociations en cours |

| Turquie | Candidat officiel (gelé) | 1987 | Négociations au point mort |

| Bosnie-Herzégovine | Candidat officiel | 2016 | Négociations non ouvertes |

| Ukraine | Candidat officiel | 2022 | Phase préparatoire |

| Moldavie | Candidat officiel | 2022 | Phase préparatoire |

| Géorgie | Pays potentiel candidat | 2022 | Recommandations en cours |

| Kosovo | Demande déposée (non reconnu par tous les États membres) | 2022 | En attente de statut officiel |

Ce tableau illustre la diversité des trajectoires et des défis que rencontrent les États souhaitant rejoindre l’UE. Chaque candidature est évaluée selon les critères de Copenhague, mais aussi à l’aune du contexte géopolitique et des capacités d’intégration de l’Union.

La carte des pays membres pourrait donc évoluer dans les prochaines années, avec un accent mis sur l’intégration des Balkans occidentaux et le rapprochement stratégique avec l’Est européen.

Quels critères pour devenir État membre de l’UE ?

Rejoindre l’union européenne ne se limite pas à déposer une candidature formelle. Chaque état doit répondre à un ensemble strict de critères fixés par l’UE, connus sous le nom de critères de Copenhague. Ceux-ci portent sur la stabilité institutionnelle, le respect de la démocratie, le fonctionnement d’une économie de marché et la capacité à appliquer l’ensemble de la législation européenne.

Cette sélection rigoureuse explique pourquoi certains pays candidats attendent encore la validation de leur adhésion. Quand l’élargissement est prononcé, la date d’adhésion revêt donc une portée hautement symbolique. Elle marque non seulement l’intégration dans un vaste réseau commercial, mais instaure également une reconnaissance internationale des progrès accomplis en matière de gouvernance.

Zones de convergence et fractures en Europe des vingt-huit

Une caractéristique essentielle distingue les états membres sur la période étudiée : l’appartenance, ou non, à la zone euro. Tandis qu’une majorité affichait l’euro comme monnaie unique, d’autres, à l’instar du Danemark ou de la Suède, préféraient garder leur propre devise. Ce choix reflète parfois une prudence vis-à-vis de la perte de souveraineté monétaire ou des exigences strictes de convergence économique.

L’existence d’états membres utilisant d’autres monnaies a créé des disparités dans la façon dont la politique économique et monétaire s’applique concrètement. Cela influence les échanges, le tourisme et l’investissement entre partenaires de la liste des pays européens concernés.

Au début des années 2000, l’union européenne entamait son plus grand mouvement d’élargissement. Dix pays, principalement issus de l’ancien bloc de l’Est, faisaient leur entrée en 2004. Si cela représentait une chance de réconciliation à l’échelle du continent, ces adhésions massives ont soulevé de nombreux défis pratiques. Inégalités économiques, divergences réglementaires ou difficultés sociales ont jalonné la construction commune.

Des politiques telles que la libre circulation des travailleurs ou le soutien aux investissements structurels ont été pensées afin de tempérer les déséquilibres. Malgré l’ambition de parvenir à une Europe plus harmonieuse et inclusive, certaines différences subsistent et alimentent occasionnellement des tensions entre anciens et nouveaux états membres.

- Les grands axes de transport reliant Est et Ouest restent perfectibles.

- Certaines régions rurales profitent moins vite des retombées économiques de l’UE.

- La solidarité financière via les fonds européens fait parfois débat.

Quel avenir pour la carte des pays de l’union européenne ?

Depuis le retrait du Royaume-Uni, la configuration de l’Union européenne soulève régulièrement la question du rythme de nouvelles adhésions. Plusieurs pays des Balkans frappent à la porte, alors que des États comme l’Ukraine voient dans le projet européen un horizon de stabilité. Penser à la prochaine étape de l’union européenne passe aussi par une réflexion sur ses frontières, ses règles d’adhésion et sa capacité à évoluer face aux attentes citoyennes.

Alors que la liste des pays membres pourrait encore changer à l’avenir, l’expérience de l’Europe des vingt-huit offre un jalon précieux pour apprécier la dynamique collective du continent. Le dialogue reste ouvert, à mesure que la carte des pays européens s’adapte aux réalités géopolitiques et démocratiques de notre temps.